Gedenken an jüdische Mitbürger

und Opfer des Nationalsozialismus

An jüdische Mitbürger und deren Schicksal, ihr Leben und Sterben wird in unserer Stadt in vielfacher Hinsicht gedacht und die Erinnerung bewahrt. Juden in der Stadt sind seit den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts belegt. Die Geschichte der jüdischen Gemeinde ist in dem gleichnamigen Buch von Markus Wild ausführlich beschrieben.

Nachfolgend werden die in der Stadt befindlichen Objekte beschrieben und soweit möglich bildlich dargestellt.

In der Stadt finden wir zurzeit folgende Bezüge auf Juden:

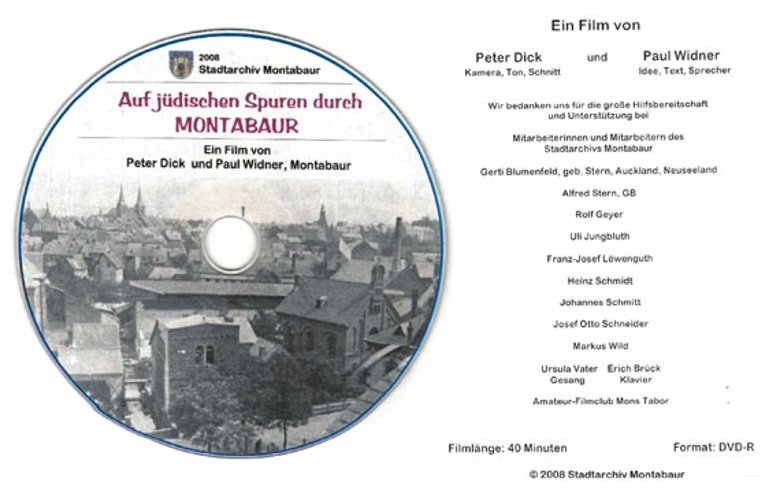

a) „Auf jüdischen Spuren durch Montabaur“ Video von Paul Widner und Peter Dick

b) Anne-Frank-Realschule

c) Gedenktafel ehemalige Synagoge

d) Gedenktafeln „Opfer des Nationalsozialismus“ alte Friedhofskapelle

e) Judengasse

f) Jüdischer Friedhof

g) Mahnmal am alten Rathaus (2013)

h) Stolpersteine

i) Tafeln in den Arkaden altes Rathaus

j) Literatur

Einzeldarstellung:

a) Auf jüdischen Spuren durch Montabaur.

Die Idee, jüdische Spuren mit einem Video auf einer DVD zu dokumentieren, stammt von Paul Widner, der die Texte schrieb und auch als Sprecher den Film präsentierte. Peter Dick führte die Kamera, schnitt und vertonte den Film, der anlässlich des 70. Jahrestages der Reichsprogromnacht vom 9. November 1938 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

In Ihrem Film werden mit einem Gang durch die Stadt, vorbei an der ehemaligen Synagoge und den Wohnhäusern verfolgter Juden, deren Schicksale nachgezeichnet. Ergänzt wird diese Spurensuche durch Begebenheiten, die sich während der Judenverfolgung in der Stadt ereigneten. Die unmittelbare Nähe zu den jüdischen Mitbürgern, etwa als Nachbar im Nebenhaus und bekannte Orte in der Stadt, die durch die visuelle Darstellung in einem Film erzeugt wird, erreicht die Menschen der Gegenwart unmittelbarer und nachdrücklicher, als die abstrakte Vorstellung von 6 Millionen Toten durch die nationalsozialistischen Gräueltaten.

Die DVD kann im Stadtarchiv Montabaur für 10,- € erworben werden.

b) Anne-Frank-Realschule

Viele Schulen in Deutschland sind nach Annelies Maria (genannt „Anne“) Frank benannt. Anne Frank entstammte einer jüdischen Familie aus Frankfurt am Main, wo sie am 12. Juni 1929 geboren wurde. Bereits 1934 wanderte die Familie wegen befürchteter Repressalien der Nationalsozialisten in die Niederlande aus. Nach der militärischen Besetzung der Niederlande weiteten die Nationalsozialisten die Judenverfolgung auch in die besetzten Gebiete aus. Ab Juli 1942 versteckte sich die Familie im Hinterhaus einer Niederlassung der deutschen Firma „Opekta“, deren Geschäftsführer der Vater Otto Frank seit 1933 war. Zu etwa gleicher Zeit begann die jetzt Dreizehnjährige, ein Tagebuch zu führen.

Am 4. August 1944 wird die Familie von der Gestapo aufgespürt und verhaftet. Als sicher gilt, dass das Versteck verraten wurde, jedoch konnte der Denunziant/die Denunziantin bis heute nicht identifiziert werden.

|

|